Chico Buarque gehört ohne Zweifel zu den besten Liedtextern und Komponisten Brasiliens und ist eine zentrale Figur der brasilianischen Kultur überhaupt. Seine Lieder zu singen ist eine unglaubliche Herausforderung, weil die Melodien und Texte meistens sehr komplexe Konstruktionen sind. Ein besonders gutes Beispiel dafür ist das Lied "Construção", in dem der Arbeitsalltag eines Bauarbeiters geschildert wird, um existentielle Themen zu beleuchten, indem Buarque sie variiert und durchdekliniert.

Buarque stammt aus einer wichtigen Intellektuellenfamilie Brasiliens. Sein Vater schrieb ein identitätsstiftendes Buch über "Die Wurzeln Brasiliens" (Essay mit einem Nachwort von Sérgio Costa, Suhrkamp, Berlin 2013) und hatte aus seiner Korrespondentenzeit in der DDR einen nichtehelichen Sohn namens Sergio Günther, der dort als Fernseh- und Radiomoderator Karriere machte (vgl. Chico Buarques Buch "Mein deutscher Bruder", S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2016). Während der Militärdiktatur Brasiliens änderte Chico Buarque seinen Kompositionsstil merklich: Ein Beispiel dieser neuen Phase ist das Lied "Construção", das 1971 auf dem gleichnamigen Album erschienen ist.

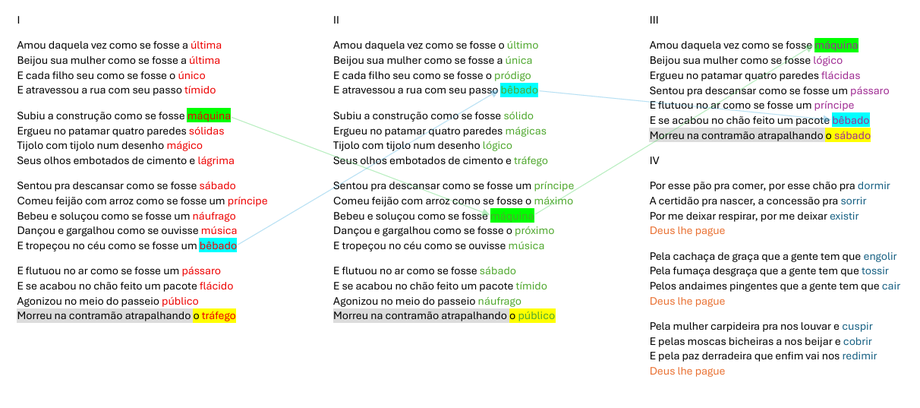

Den Titelsong möchte ich euch heute in einigen Aspekten näher vorstellen. Dafür habe ich zur grafischen Unterstützung und Übersicht das Lied unten in drei Spalten abgedruckt und mit einigen Markierungen versehen, auf die ich noch eingehen werde.

Ich habe das Lied in vier Teile unterteilt, daher die Zahlen im Text (I, II, III, IV).

Zunächst ist auffällig, dass in den ersten neun Strophen die Wörter, die jeweils eine Liedzeile beenden, jeweils auf der vor-vorletzten Silbe betont werden (Proparoxytona). Das bleibt beim Zuhören hängen, man stolpert quasi über das letzte Wort einer Zeile, und es symbolisiert sprachlich den stark uniform rhythmisierten Alltag eines gewöhnlichen Arbeiters, der sich in der Früh auf den Weg zur Arbeit macht, sich von seiner Familie verabschiedet, seine Arbeit am Bau ("Construção") verrichtet, indem er Stein auf Stein setzt, Mittagspause macht, typisch brasilianisch mit Reis und Bohnen, und schließlich durch einen Stolperer vom Gerüst hinabstürzt und auf der Straße aufschlägt. Die Anonymität des Verstorbenen und die Absurdität seines Todes zeigt sich darin, dass kein Mitleid und kein Aufsehen um den Tod gemacht wird, sondern: die Leiche auf der Straße stört den Verkehr (linke Spalte) respektive die Öffentlichkeit (mittlere Spalte) respektive den Samstag (rechte Spalte).

Der erste Teil sind die vier Strophen der linken Spalte und dieser Teil zeigt bereits die Situation, um die sich das Lied dreht. Hier wird die Geschichte des verunglückenden Arbeiters in ihrer ersten Version eingeführt.

Der zweite Teil sind die Strophen fünf bis acht in der mittleren Spalte. Hier wird die Geschichte der ersten Spalte variiert, und zwar mit der Spezialität, dass Buarque beginnt, die letzten Wörter einer Zeile durchzutauschen bzw. zu ersetzen (die roten letzten Wörter der linken Spalte werden durch die grünen der mittleren ersetzt). Der Text "dreht sich" also wortwörtlich um die beschriebene Situation. Man könnte das so deuten, dass Buarque eine allgemeine Aussage treffen möchte, also festhalten möchte, dass ähnliche Situationen immer wieder passieren. Durch den Kunstgriff des Wörtertauschs erhält der Text an manchen Stellen dann auch etwas Absurdes, weil der Tausch die Textbedeutung teils ins Diametrale verkehrt:

Zum Beispiel heißt es in der zweiten Zeile der ersten Spalte:

"Er küsste seine Frau, als ob sie die letzte (última) wäre."

In der parallelen zweiten Zeile der mittleren Spalte textet Buarque:

"Er küsste seine Frau, als ob sie die einzige (única) wäre."

Das macht natürlich einen riesigen Unterschied, ob ich meine Frau als meine letzte Frau betrachte oder ob ich sie als eine von vielen sehe. Das Leben mag sich in vielen Details gleichen, aber das Detail im Unterschied zwischen "última" und "única" verändert das Leben entscheidend.

Aus solchen mikroskopischen sprachlichen Feinheiten konstruiert Buarques Dichtung, was im Leben die großen Unterschiede ausmacht. Das ist aus meiner Sicht die existentielle Wahrheit des Lieds: Ein kleiner Unterschied kann alles in unserem Leben ändern. Das macht einerseits unser Leben einzigartig, worauf wir sehr stolz sind, andererseits trennen diese kleinen Unterschiede auch das Glück vom Unglück, den Sieg von der Niederlage, die Gesundheit von der Krankheit, die Freude vom Groll oder das Leben vom Tod.

Ich habe unten noch zwei weitere Beispiele markiert, an denen ihr sehen könnt, wie Buarque einzelne Wörter durch das Lied schiebt. Ihr könnt das einmal mit "máquina" (Maschine) und "bêbado" (Betrunkener/betrunken) durchspielen. Linke Spalte: "Er stieg das Gerüst hoch, als ob er eine Maschine wäre." Mittlere Spalte: "Er trank und hickste, als ob er eine Maschine wäre." Rechte Spalte: "Er liebe dieses Mal, als ob er eine Maschine wäre." Linke Spalte: "Er stolperte in den Himmel, als ob er betrunken wäre." Mittlere Spalte: "Er überquerte die Straße mit seinem betrunkenen Gang." Rechte Spalte: "Er prallte am Boden auf wie ein betrunkenes Paket." Dieses Durchschieben ändert dann jeweils die Sinnrichtungen der Zeilenanfänge, an die "máquina" oder "bêbado" angedockt werden.

Als dritter Teil des Liedes folgt die erste Strophe in der rechten Spalte. Hier zieht Buarque die ganze Handlung des Texts auf sechs Zeilen zusammen und spielt weiter mit dem Stilmittel des Wörtervertauschens. Die Verdichtung drückt sich musikalisch in der orchestral und immer gewaltigeren Untermalung aus. Sie führt dann in einen vollkommen andersartig konstruierten Schlussteil, der von einer gewissen Hektik geprägt ist:

Hier beendet jeweils ein Verb auf "-ir" (Infinitiv) die Liedzeilen der drei Strophen. Die genutzten Verben verdeutlichen die existentielle Thematik; es sind in der folgenden Reihenfolge: schlafen (dormir), lachen (sorrir), leben (existir); schlucken (engolir), husten (tossir), fallen (cair); schlucken (cuspir), decken (cobrir), erlösen (redimir). Sie werden beantwortet mit dem Ausruf des Chors, dass Gott es dir vergelten möge: "Deus lhe pague" (Gott vergelt's)!

Die Konstruktionskunst Buarques endet hiermit jedoch nicht. Die Strophen des letzten Teils des Lieds verweisen auf das Lied mit dem Titel "Deus lhe pague", mit dem Buarque sein Album "Construção" eröffnet.

Man kann den Verwinkelungen und Stufen der Dichtung Buarques immer weiter hinauf und hinab und nach links und nach rechts folgen. Das Existentielle und Kunstvolle seiner Dichtung ist eindrücklich und einzigartig. Mehr wollte ich mit diesem Eintrag nicht sagen (man könnte natürlich noch ewig weitermachen), es ist hier schließlich ein Blog über brasilianische Musik und kein Deutschabitur*.

*Die Lieder von Chico Buarque sind in Brasilien teilweise Abiturstoff (dort heißt die Prüfung "Vestibular"). Ein Gerücht besagt, dass Buarque sich einmal einer solchen Abituraufgabe gestellt hat, in der es um die Interpretation seines eigenen Liedes ging. Dasselbe Gerücht besagt, dass Buarque dabei durchgefallen ist. Die Interpretationen der Lieder in diesem Blog sind immer persönlich - auch wenn sie sich objektiv begründen lassen sowohl textimmanent als auch unter Heranziehung der äußeren Einflüsse auf die Lieder.